我是一个不可救药的、低调的理想主义者,经常发一些“不合时宜”的小文章,不为启迪别人,只为总结和反思自己。有不少家长和同行对我的“理想主义”表示出各种不解和疑问。特别是在一些糟糕的事情发生之后,有人时常来问问我的想法。有的朋友抱着善意的态度,真心想聊一聊教育如何面对这个伤痕累累、欲望纵横的世界。有些朋友抱着看我笑话的心态,说一些酸话,想看一个“理想主义者”出丑。在我心里,没有“敌人”。志同道合的朋友,当然是我前行的力量;持不同意见的朋友也有自己的立场和坚持,可能观察问题的视角不太一样。我不会以我所见所思为是,以他人所见所思为非。

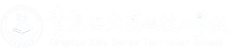

尼采说,要在自己身上克服这个时代。

每次在我讲教育如何呵护孩子的天性,激发孩子的热情,让孩子自然成长时,总有家长问我:这样的孩子如何适应激烈竞争的现实?每次在我讲教育要立德树人,保持德、智、体、美等多方面平衡时,总有朋友问我:学生的考试怎么办?在我讲教育要培养爱和宽容的精神,孩子要有世界情怀时,有朋友问我:疫情后的世界支离破碎,全球化严重受阻,“世界主义”还可能吗?有朋友不无担心的问,在这样一个体制僵化、思想钳制、物欲横流的年代,怎么才能实现远大的教育理想?这都是合情合理的好问题。接下来,我将围绕这四个问题来展开讨论。

一个人活在世界上,不能不穿衣吃饭,不能不在社会上争得一个好的生活,不能不面对现实里的种种琐碎和“真实”。但我依然坚持我对教育的理想主义情怀。这种理想就是无论现实多坚硬,甚至多黑暗、多堕落,多庸俗,教育一定要守护人类文明最后的真、善、美,一定要坚守爱人如己、仁爱宽恕的底线和文明。

张伯苓先生说:“凡为教育家者,皆希望世界改良,人类进步;抱不足之心,求美满之效。”

在我心中,教育从来不是为了培养“适应”现实的人。教育永远是牵引人向上的一股力量,也可以说是理想的力量。这股力量要让孩子们承接人类千百年来创造的辉煌的科学、艺术、思想、文学,技术等成就,以激发学生对自我潜能的认知,释放自身的创造力和想象力,以便他们具备改造现实的智慧,自信和勇气。我相信,这样的孩子也一定具有足够的力量“适应”现实。但如果教育仅仅培养的是“适应”现实的人,那世界将永远止步不前。现实本来就是来改造的。“一代新人换旧人”,“江山代有人才出”,每一代人有每一代人的现实。可能他们将要创造的现实会远超我们的想象。所以,不必以古蔽今,用现实杀死未来。

在我心中,一个良善、谦卑、勤奋,有良好的学行和生活习惯,并且在德、智、体、美、劳等方面达到基本平衡的学生,无论在任何课程和教育体系下,都将是最好的学生。也一定具备家长和老师口中的“应试能力”。而一个懒惰、平庸、不善于思考,也不懂自我管理的学生,在任何一种教育和课程体系中,都不可能取得良好的成绩。所以,关键是看我们要如何发现学生的天赋,激发学生的潜能,提升学生的自我管理能力,培养学生良善的德行,提升学生的知识和思维能力。只要拥有这一切,孩子不会“成绩不好”。若只是盯着成绩,为应试而应试,学生虽然有可能取得一定的成绩,但绝对不是最顶尖的人才。“成绩”是综合素养的体现,不是一种机械的“应试训练”就可以提升的。比如,一个孩子体育好,身体强健,自信心就强,专注力和耐力也好,对文化课学习很可能有正向的促进作用。一个孩子喜爱艺术,具有良好的想象力,创造力和审美能力,在学习理工科时,也很可能提出一些新颖的“假说”,为科学研究指明方向。

蔡元培先生将一个类似于“衙门”的北大改造成中国学术的最高堡垒。

在我心中,教育一定要让学生明白,我们首先是人,具有“人”的身份。我们首先是人,然后才是中国人、美国人、日本人、法国人、英国人……我们首先是人,然后才是基督徒、佛教徒、自由主义者、马克思主义者、儒家信徒、道家信徒……我们首先是人,然后才是黄种人、白种人、黑种人、棕种人……如果我们每个人心中都有我们首先是人的概念,并且能“推己及人”,“爱人如己”,“己所不欲,勿施于人”,就会生发出慈悲和爱的精神。“仇恨”和“偏见”很大程度上来自于我们将别人或者别的人群“符号化”,“简单化”,认为TA或TA们和我们不一样,所以TA或TA们是错的。和我们“不一样”并不代表别人就错。当然,身为普通人几乎不可能没有“偏见”。但如何克服自身的局限,谦卑虚己地倾听和理解他人,这是每个人都需要磨炼的修养。倘若能够努力做到“要爱你们的仇敌,为那逼迫你们的祷告”(《新约.马太福音5:44》),那已经接近耶稣基督的境界。所以,若眼中有人,就眼中有世界;若眼中有人,就会有“世界主义”的精神。不同人之间的“偏见”不好克服,但教育要通过国际合作、跨文化交流、平等的对话等方式实现这种理想。把人当人应该是人心中最恒定的价值,有了这种价值,我们就很难受到政客和媒体的蛊惑和煽动,成为他们的“炮灰”。

钱穆先生在去国避难,妻离子散的情况下,创立“新亚书院”,坚守中国文化的精神。

在我心中,从来没有专门为心怀理想主义的教育者设置的一个完美的时代,甚至每个时代在当时人看来都是“最坏的时代”。但每个时代都有一些逆流而上的勇士,守护人类的精神象牙塔。谈起教育,我总是想起孔子。孔子的时代“礼崩乐坏”,战乱频繁,人命危浅。孔子周游列国,在政治上一无所获,但却用“知其不可而为之”的精神,将仁爱忠恕的价值用教育的方式传播给弟子们,并成为后世尊重的“素王”。孔子没有赢得世俗的成功,却成为中华民族的精神支柱。谈起教育,我总是想起蔡元培先生。蔡元培的时代东西碰撞,百废待兴,中国人的民族精神受到重挫。蔡元培做校长之前的北大“陈旧得很,一切保存着前清‘大学堂’的形式。教员和学生,校长和教员,都不生什么关系。学生有钱的尽可以天天逛妓院,打牌,听戏,校中虽有舍监也从不加干涉。学生有事和学校接洽,须写呈文,校长批了揭在牌上,仿佛一座衙门。”(顾颉刚,《悼蔡元培先生》)但蔡先生任校长后,以“兼容并包,学术自由”的气度,吸纳各路人才,纠正老北大的学风,从德智体美等方面,引领学生全面发展。将北大树立为中国最高的学术堡垒。谈起教育,我总是想起张伯苓先生。他的时代国家破败,民智未开,士气低落。他亲身经历了北洋海军的失败,感受到亡国灭种之痛。于是,他怀着教育救国的梦想,在天津郊区的洼地创办了南开学校。为中国教育贡献了从小初高到大学一体的“南开系列学校”。他说,“教育一事非独使学生读书习字而已,尤要在造成完全人格,三育并进而不偏废。故凡为教育家者,皆希望世界改良,人类进步;抱不足之心,求美满之效。”(张伯苓,《三育并举而不偏废》)正是抱着这样的决心,他四处筹款,用“粪土浇灌花朵”,培养出周恩来、曹禺、梅贻琦、穆旦、吴大猷、陈省身等影响世界的杰出人才。谈起教育,我总是想起钱穆先生。他终身立于三尺讲台,用一支笔支撑着中国文化的命脉。即使在大陆失守,妻离子散,退居香港的艰苦日子,他仍然用坚卓的意志创立了“新亚书院”。当时“新亚书院初创,学生一共不超过二十人,而且绝大多数是从大陆来的难民子弟,九龙桂林街时代的新亚更谈不上是“大学”的规模,校舍简陋得不成样子,图书馆则根本不存在:整个学校的办公室只是一个很小的房间,一张长桌已占满了全部空间。”(余英时,《犹记风吹水上鳞—敬悼钱宾四师》)钱穆先生就在此处读书讲学,并培养出余英时这样的中国文化大师。强大的人不抱怨时代,而是影响和改造时代。用尼采的话说,他们在自己身上克服整个时代。有这样的人做教育,教育才能将人类的文明延续下去。

张伯苓先生在抗战时期创立的重庆南开中学

从事教育有不了大权,赚不了大钱,出不来大名,可能无法享受在世俗生活里的荣华富贵。但有的人不爱这些,他们爱思想胜过爱金钱,爱孩子胜过爱权力,爱教育胜过爱虚名,这样的人才可能是优秀的教育者。而心怀理想的教育者,才能教出心怀理想的学生。不畏现实的教育者,才能带出无所畏惧的学生。只有抓住教育的根本,才能培养出优秀的人才。当然,具有“理想主义精神”的教育者和学生并不是要在“象牙塔”中,完全忽略现实。他们要有面对现实的智慧和勇气,要用自己的创造力回应现实的问题,要低调、坚韧、可持续地逐渐实现理想。世界没有一尘不染的理想。也许,只有满身灰尘却至死不渝的理想主义者,才能踏上真正的教育之路。

青岛市莱西姜山产业新城

招生电话:0532- 58212306

监督电话:0532-58212311

网站管理邮箱:xdi@qdxdts.com

人力资源邮箱:hr@qdxdts.com

招生办公室邮箱:zhaoban@qdxdts.com

| NAME | COMPONENT | DURATION | 0 ms | 20 ms | 40 ms | 60 ms | 80 ms | 100 ms | 120 ms |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bootstrap | Timer | 14.71 ms | |||||||

| Routing | Timer | 0.14 ms | |||||||

| Controller | Timer | 107.01 ms | |||||||

| Controller Constructor | Timer | 13.72 ms | |||||||

| Query | Database | 4.32 ms | |||||||

| Query | Database | 4.25 ms | |||||||

| Query | Database | 11.99 ms | |||||||

| Query | Database | 4.23 ms | |||||||

| Query | Database | 4.58 ms | |||||||

| Query | Database | 4.68 ms | |||||||

| Time | Query String |

|---|---|

| 4.32 ms | SELECT * FROM `dr_1_share_index` WHERE `id` = 67 |

| 4.25 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `id` = 67 |

| 11.99 ms | SELECT * FROM `dr_1_article_data_0` WHERE `id` = 67 |

| 4.23 ms | SELECT * FROM `dr_1_article_category_data` WHERE `id` = 67 |

| 4.58 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `catid` = 13 AND `status` = 9 AND `id` < 67 ORDER BY `id` desc LIMIT 1 |

| 4.68 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `catid` = 13 AND `status` = 9 AND `id` > 67 ORDER BY `id` asc LIMIT 1 |

| 模板 | 路径 |

|---|---|

| arclist_arclist.htm | /usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/arclist_arclist.htm |

| head.htm | /usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/head.htm |

| foot.htm | /usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/foot.htm |

| 模板 | 提示 |

|---|---|

| arclist_arclist.htm | 由于模板文件[/usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/article/arclist_arclist.htm]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/arclist_arclist.htm] |

| head.htm | 由于模板文件[/usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/article/head.htm]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/head.htm] |

| foot.htm | 由于模板文件[/usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/article/foot.htm]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/usr/home/byu7462280001/htdocs/template/pc/default/home/foot.htm] |

| id | '67' |

| catid | '13' |

| title | '教育是理想主义者的事业' |

| thumb | '/uploads/allimg/200628/092R46342-0-lp.jpg' |

| keywords | '教育,是,理想主义者,的,事业,我是,一个,' |

| description | '我是一个不可救药的、低调的理想主义者,经常发一些不合时宜的小文章,不为启迪别人,只为总结和反思自己。有不少家长和同行对我的 理想主义 表示出各种不解和疑问。特别是在' |

| hits | '356' |

| uid | '1' |

| author | '西大国际教育' |

| status | '9' |

| url | '/index.php?c=show&id=67' |

| link_id | '0' |

| tableid | '0' |

| inputip | '' |

| inputtime | '2020-06-28 09:27:43' |

| updatetime | '2020-06-28 09:28:24' |

| displayorder | '57' |

| link | NULL |

| baoming_total | '0' |

| ceshi01_total | '0' |

| content | '<p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">我是一个不可救药的、低调的理想主义者,经常发一些“不合时宜”的小文章,不为启迪别人,只为总结和反思自己。有不少家长和同行对我的</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">理想主义</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">表示出各种不解和疑问。特别是在一些糟糕的事情发生之后,有人时常来问问我的想法。有的朋友抱着善意的态度,真心想聊一聊教育如何面对这个伤痕累累、欲望纵横的世界。有些朋友抱着看我笑话的心态,说一些酸话,想看一个</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">理想主义者</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">出丑。在我心里,没有</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">敌人</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。志同道合的朋友,当然是我前行的力量;持不同意见的朋友也有自己的立场和坚持,可能观察问题的视角不太一样。我不会以我所见所思为是,以他人所见所思为非。</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; text-align: center;"> <img class="rich_pages js_insertlocalimg" data-ratio="1.12" data-s="300,640" data-type="jpeg" data-w="400" src="/uploads/allimg/200628/092R46342-0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;" /></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em; text-align: center;"> 尼采说,要在自己身上克服这个时代。</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em; text-align: center;"> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">每次在我讲教育如何呵护孩子的天性,激发孩子的热情,让孩子自然成长时,总有家长问我:这样的孩子如何适应激烈竞争的现实?每次在我讲教育要立德树人,保持德、智、体、美等多方面平衡时,总有朋友问我:学生的考试怎么办?在我讲教育要培养爱和宽容的精神,孩子要有世界情怀时,有朋友问我:疫情后的世界支离破碎,全球化严重受阻,</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">世界主义</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">还可能吗?有朋友不无担心的问,在这样一个体制僵化、思想钳制、物欲横流的年代,怎么才能实现远大的教育理想?这都是合情合理的好问题。接下来,我将围绕这四个问题来展开讨论。</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">一个人活在世界上,不能不穿衣吃饭,不能不在社会上争得一个好的生活,不能不面对现实里的种种琐碎和</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">真实</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。但我依然坚持我对教育的理想主义情怀。这种理想就是无论现实多坚硬,甚至多黑暗、多堕落,多庸俗,教育一定要守护人类文明最后的真、善、美,一定要坚守爱人如己、仁爱宽恕的底线和文明。</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; text-align: center;"> <img class="rich_pages js_insertlocalimg" data-ratio="1.45" data-s="300,640" data-type="jpeg" data-w="300" src="/uploads/allimg/200628/092R43524-1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;" /></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em; text-align: center;"> 张伯苓先生说:“凡为教育家者,皆希望世界改良,人类进步;抱不足之心,求美满之效。”</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em; text-align: center;"> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">在我心中,教育从来不是为了培养</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">适应</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">现实的人。教育永远是牵引人向上的一股力量,也可以说是理想的力量。这股力量要让孩子们承接人类千百年来创造的辉煌的科学、艺术、思想、文学,技术等成就,以激发学生对自我潜能的认知,释放自身的创造力和想象力,以便他们具备改造现实的智慧,自信和勇气。我相信,这样的孩子也一定具有足够的力量</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">适应</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">现实。但如果教育仅仅培养的是“适应”现实的人,那世界将永远止步不前。现实本来就是来改造的。</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">一代新人换旧人</span>”<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">江山代有人才出</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,每一代人有每一代人的现实。可能他们将要创造的现实会远超我们的想象。所以,不必以古蔽今,用现实杀死未来。</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">在我心中,一个良善、谦卑、勤奋,有良好的学行和生活习惯,并且在德、智、体、美、劳等方面达到基本平衡的学生,无论在任何课程和教育体系下,都将是最好的学生。也一定具备家长和老师口中的</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">应试能力</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。而一个懒惰、平庸、不善于思考,也不懂自我管理的学生,在任何一种教育和课程体系中,都不可能取得良好的成绩。所以,关键是看我们要如何发现学生的天赋,激发学生的潜能,提升学生的自我管理能力,培养学生良善的德行,提升学生的知识和思维能力。只要拥有这一切,孩子不会</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">成绩不好</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。若只是盯着成绩,为应试而应试,学生虽然有可能取得一定的成绩,但绝对不是最顶尖的人才。</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">成绩</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">是综合素养的体现,不是一种机械的</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">应试训练</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">就可以提升的。比如,一个孩子体育好,身体强健,自信心就强,专注力和耐力也好,对文化课学习很可能有正向的促进作用。一个孩子喜爱艺术,具有良好的想象力,创造力和审美能力,在学习理工科时,也很可能提出一些新颖的</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">假说</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,为科学研究指明方向。</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; text-align: center;"> <img class="rich_pages js_insertlocalimg" data-ratio="1.3296875" data-s="300,640" data-type="jpeg" data-w="640" src="/uploads/allimg/200628/092R4K49-2.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;" /></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em; text-align: center;"> 蔡元培先生将一个类似于“衙门”的北大改造成中国学术的最高堡垒。</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">在我心中,教育一定要让学生明白,我们首先是人,具有</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">人</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">的身份。我们首先是人,然后才是中国人、美国人、日本人、法国人、英国人</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">……</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">我们首先是人,然后才是基督徒、佛教徒、自由主义者、马克思主义者、儒家信徒、道家信徒</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">……</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">我们首先是人,然后才是黄种人、白种人、黑种人、棕种人</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">……</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">如果我们每个人心中都有我们首先是人的概念,并且能</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">推己及人</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">爱人如己</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">己所不欲,勿施于人</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,就会生发出慈悲和爱的精神。</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">仇恨</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">和</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">偏见</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">很大程度上来自于我们将别人或者别的人群</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">符号化</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">简单化</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,认为</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">TA</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">或</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">TA</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">们和我们不一样,所以</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">TA</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">或</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">TA</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">们是错的。和我们</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">不一样</span>”<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">并不代表别人就错。当然,身为普通人几乎不可能没有</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">偏见</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。但如何克服自身的局限,谦卑虚己地倾听和理解他人,这是每个人都需要磨炼的修养。倘若能够努力做到</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">要爱你们的仇敌,为那逼迫你们的祷告</span>”<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">(《新约</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">马太福音</span>5:44<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">》),那已经接近耶稣基督的境界。所以,若眼中有人,就眼中有世界;若眼中有人,就会有</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">世界主义</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">的精神。不同人之间的</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">偏见</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">不好克服,但教育要通过国际合作、跨文化交流、平等的对话等方式实现这种理想。把人当人应该是人心中最恒定的价值,有了这种价值,我们就很难受到政客和媒体的蛊惑和煽动,成为他们的</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">炮灰</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; text-align: center;"> <img class="rich_pages js_insertlocalimg" data-ratio="1.515" data-s="300,640" data-type="jpeg" data-w="600" src="/uploads/allimg/200628/092R43212-3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;" /></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em; text-align: center;"> 钱穆先生在去国避难,妻离子散的情况下,创立“新亚书院”,坚守中国文化的精神。</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">在我心中,从来没有专门为心怀理想主义的教育者设置的一个完美的时代,甚至每个时代在当时人看来都是</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">最坏的时代</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。但每个时代都有一些逆流而上的勇士,守护人类的精神象牙塔。谈起教育,我总是想起孔子。孔子的时代</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">礼崩乐坏</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">,战乱频繁,人命危浅。孔子周游列国,在政治上一无所获,但却用</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">知其不可而为之</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">的精神,将仁爱忠恕的价值用教育的方式传播给弟子们,并成为后世尊重的</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">素王</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。孔子没有赢得世俗的成功,却成为中华民族的精神支柱。谈起教育,我总是想起蔡元培先生。蔡元培的时代东西碰撞,百废待兴,中国人的民族精神受到重挫。蔡元培做校长之前的北大</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">陈旧得很,一切保存着前清</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">‘</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">大学堂</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">’</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">的形式。教员和学生,校长和教员,都不生什么关系。学生有钱的尽可以天天逛妓院,打牌,听戏,校中虽有舍监也从不加干涉。学生有事和学校接洽,须写呈文,校长批了揭在牌上,仿佛一座衙门。</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">(顾颉刚,《悼蔡元培先生》)但蔡先生任校长后,以</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">兼容并包,学术自由</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">的气度,吸纳各路人才,纠正老北大的学风,从德智体美等方面,引领学生全面发展。将北大树立为中国最高的学术堡垒。谈起教育,我总是想起张伯苓先生。他的时代国家破败,民智未开,士气低落。他亲身经历了北洋海军的失败,感受到亡国灭种之痛。于是,他怀着教育救国的梦想,在天津郊区的洼地创办了</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; letter-spacing: 1px; font-family: 宋体;">南开学校。为中国教育贡献了从小初高到大学一体的“南开系列学校”。他说,“教育一事非独使学生读书习字而已,尤要在造成完全人格,三育并进而不偏废。故凡为教育家者,皆希望世界改良,人类进步;抱不足之心,求美满之效。”(张伯苓,《三育并举而不偏废》)正是抱着这样的决心,他四处筹款,用“粪土浇灌花朵”,培养出周恩来、</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">曹禺、梅贻琦、穆旦、吴大猷、陈省身等影响世界的杰出人才。谈起教育,我总是想起钱穆先生。他终身立于三尺讲台,用一支笔支撑着中国文化的命脉。即使在大陆失守,妻离子散,退居香港的艰苦日子,他仍然用坚卓的意志创立了</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">新亚书院</span>”<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">。当时</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">新亚书院初创,学生一共不超过二十人,而且绝大多数是从大陆来的难民子弟,九龙桂林街时代的新亚更谈不上是</span>“大学”的规模,校舍简陋得不成样子,图书馆则根本不存在:整个学校的办公室只是一个很小的房间,一张长桌已占满了全部空间。</span>”<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">(余英时,《犹记风吹水上鳞</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">—</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">敬悼钱宾四师》)钱穆先生就在此处读书讲学,并培养出余英时这样的中国文化大师。强大的人不抱怨时代,而是影响和改造时代。用尼采的话说,他们在自己身上克服整个时代。有这样的人做教育,教育才能将人类的文明延续下去。</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; text-align: center;"> <img class="rich_pages js_insertlocalimg" data-ratio="0.6083333333333333" data-s="300,640" data-type="jpeg" data-w="1080" src="/uploads/allimg/200628/092R42552-4.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;" /></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: center; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> 张伯苓先生在抗战时期创立的重庆南开中学</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: center; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> </p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 1px; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">从事教育有不了大权,赚不了大钱,出不来大名,可能无法享受在世俗生活里的荣华富贵。但有的人不爱这些,他们爱思想胜过爱金钱,爱孩子胜过爱权力,爱教育胜过爱虚名,这样的人才可能是优秀的教育者。而心怀理想的教育者,才能教出心怀理想的学生。不畏现实的教育者,才能带出无所畏惧的学生。只有抓住教育的根本,才能培养出优秀的人才。当然,具有</span>“<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">理想主义精神</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">的教育者和学生并不是要在</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">“</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">象牙塔</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">”</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">中,完全忽略现实。他们要有面对现实的智慧和勇气,要用自己的创造力回应现实的问题,要低调、坚韧、可持续地逐渐实现理想。世界没有一尘不染的理想。也许,只有满身灰尘却至死不渝的理想主义者,才能踏上真正的教育之路。</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Calibri; font-size: 14px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 2em; line-height: 2em;"> </p> ' |

| tag | '教育,是,理想主义者,的,事业,我是,一个,' |

| kws | array ( '教育' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?s=article&c=search&keyword=%E6%95%99%E8%82%B2', '是' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?s=article&c=search&keyword=%E6%98%AF', '理想主义者' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?s=article&c=search&keyword=%E7%90%86%E6%83%B3%E4%B8%BB%E4%B9%89%E8%80%85', '的' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?s=article&c=search&keyword=%E7%9A%84', '事业' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?s=article&c=search&keyword=%E4%BA%8B%E4%B8%9A', '我是' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?s=article&c=search&keyword=%E6%88%91%E6%98%AF', '一个' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?s=article&c=search&keyword=%E4%B8%80%E4%B8%AA', ) |

| tags | array ( ) |

| prev_page | array ( 'id' => '63', 'catid' => '13', 'title' => '见天地,见众生,才能见人', 'thumb' => '/uploads/allimg/200622/105105C18-0-lp.jpg', 'keywords' => '见,天地,众生,才能,见人,,建于,公元前,4000,', 'description' => ' 建于公元前4000年到公元前2300的英国伦敦巨石阵(Stonehenge)象征着史前人类对神灵或自然的崇拜 人类中心主义已经霸占我们的思想太久了,久到很多人理所当然地认为人类生来就是', 'hits' => '9662', 'uid' => '1', 'author' => '西大国际教育', 'status' => '9', 'url' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?c=show&id=63', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '', 'inputtime' => '1592794205', 'updatetime' => '1592794265', 'displayorder' => '53', 'link' => NULL, 'baoming_total' => '0', 'ceshi01_total' => '0', ) |

| next_page | array ( 'id' => '73', 'catid' => '13', 'title' => '被忽视的另一半——“成绩欠佳”的孩子如何教', 'thumb' => '/uploads/allimg/200723/1-200H31A432296-lp.png', 'keywords' => '被,忽视,的,另,一半,—,“,成绩欠佳,”,孩子,', 'description' => '要思考成绩欠佳的初中生的特点及教育策略首先需要回答以下三个问题: 一、这些学生为什么会成绩欠佳? 二、这些学生的特点有哪些? 三、我们可以有什么样的教育策略? 原因分析', 'hits' => '322', 'uid' => '1', 'author' => '未知', 'status' => '9', 'url' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?c=show&id=73', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '', 'inputtime' => '1595494163', 'updatetime' => '1595494484', 'displayorder' => '63', 'link' => NULL, 'baoming_total' => '0', 'ceshi01_total' => '0', ) |

| _inputtime | '1593307663' |

| _updatetime | '1593307704' |

| meta_title | '教育是理想主义者的事业_西大智库_西大视野_青岛西大高级技工学校' |

| meta_keywords | '教育,是,理想主义者,的,事业,我是,一个' |

| meta_description | '我是一个不可救药的、低调的理想主义者,经常发一些不合时宜的小文章,不为启迪别人,只为总结和反思自己。有不少家长和同行对我的 理想主义 表示出各种不解和疑问。特别是在' |

| cat | array (

'id' => '13',

'tid' => '1',

'pid' => '2',

'mid' => 'article',

'pids' => '0,2',

'name' => '西大智库',

'dirname' => 'news1',

'pdirname' => 'news/',

'child' => 0,

'childids' => 13,

'domain' => '',

'mobile_domain' => '',

'thumb' => '',

'show' => '1',

'content' => ' ',

'setting' =>

array (

'disabled' => '0',

'linkurl' => '',

'urlrule' => 0,

'seo' =>

array (

'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}',

'list_keywords' => '',

'list_description' => '',

),

'template' =>

array (

'pagesize' => '10',

'mpagesize' => '10',

'page' => 'page.html',

'list' => 'list_arclist.htm',

'category' => 'category.html',

'search' => 'search.html',

'show' => 'arclist_arclist.htm',

),

'cat_field' => '',

'module_field' => '',

'html' => 0,

),

'displayorder' => '0',

'pcatpost' => 0,

'topid' => '2',

'catids' =>

array (

0 => '13',

),

'is_post' => 1,

'url' => '/index.php?c=category&id=13',

'total' => 12,

'field' =>

array (

),

) |

| top | array (

'id' => '2',

'tid' => '1',

'pid' => '0',

'mid' => 'article',

'pids' => '0',

'name' => '西大视野',

'dirname' => 'news',

'pdirname' => '',

'child' => 1,

'childids' => '2,13,14,36,37,49,58,78',

'domain' => '',

'mobile_domain' => '',

'thumb' => '128',

'show' => '1',

'content' => '',

'setting' =>

array (

'disabled' => '0',

'linkurl' => '',

'getchild' => '1',

'urlrule' => 0,

'seo' =>

array (

'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}',

'list_keywords' => '',

'list_description' => '',

),

'template' =>

array (

'pagesize' => '10',

'mpagesize' => '10',

'page' => 'page.html',

'list' => 'list.html',

'category' => 'category.html',

'search' => 'search.html',

'show' => 'show.html',

),

'cat_field' => '',

'module_field' => '',

'html' => 0,

),

'displayorder' => '3',

'pcatpost' => 0,

'topid' => '2',

'catids' =>

array (

0 => '2',

1 => '13',

2 => '14',

3 => '36',

4 => '37',

5 => '49',

6 => '58',

7 => '78',

),

'is_post' => 0,

'url' => '/index.php?c=category&id=2',

'total' => 50,

'field' =>

array (

),

) |

| pageid | 1 |

| params | array ( 'catid' => '13', ) |

| parent | array (

'id' => '2',

'tid' => '1',

'pid' => '0',

'mid' => 'article',

'pids' => '0',

'name' => '西大视野',

'dirname' => 'news',

'pdirname' => '',

'child' => 1,

'childids' => '2,13,14,36,37,49,58,78',

'domain' => '',

'mobile_domain' => '',

'thumb' => '128',

'show' => '1',

'content' => '',

'setting' =>

array (

'disabled' => '0',

'linkurl' => '',

'getchild' => '1',

'urlrule' => 0,

'seo' =>

array (

'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}',

'list_keywords' => '',

'list_description' => '',

),

'template' =>

array (

'pagesize' => '10',

'mpagesize' => '10',

'page' => 'page.html',

'list' => 'list.html',

'category' => 'category.html',

'search' => 'search.html',

'show' => 'show.html',

),

'cat_field' => '',

'module_field' => '',

'html' => 0,

),

'displayorder' => '3',

'pcatpost' => 0,

'topid' => '2',

'catids' =>

array (

0 => '2',

1 => '13',

2 => '14',

3 => '36',

4 => '37',

5 => '49',

6 => '58',

7 => '78',

),

'is_post' => 0,

'url' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?c=category&id=2',

'total' => 50,

'field' =>

array (

),

) |

| markid | 'module-article-13' |

| related | array (

13 =>

array (

'id' => '13',

'tid' => '1',

'pid' => '2',

'mid' => 'article',

'pids' => '0,2',

'name' => '西大智库',

'dirname' => 'news1',

'pdirname' => 'news/',

'child' => 0,

'childids' => 13,

'domain' => '',

'mobile_domain' => '',

'thumb' => '',

'show' => '1',

'content' => ' ',

'setting' =>

array (

'disabled' => '0',

'linkurl' => '',

'urlrule' => 0,

'seo' =>

array (

'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}',

'list_keywords' => '',

'list_description' => '',

),

'template' =>

array (

'pagesize' => '10',

'mpagesize' => '10',

'page' => 'page.html',

'list' => 'list_arclist.htm',

'category' => 'category.html',

'search' => 'search.html',

'show' => 'arclist_arclist.htm',

),

'cat_field' => '',

'module_field' => '',

'html' => 0,

),

'displayorder' => '0',

'pcatpost' => 0,

'topid' => '2',

'catids' =>

array (

0 => '13',

),

'is_post' => 1,

'url' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?c=category&id=13',

'total' => 12,

'field' =>

array (

),

),

37 =>

array (

'id' => '37',

'tid' => '1',

'pid' => '2',

'mid' => 'article',

'pids' => '0,2',

'name' => '传统文化',

'dirname' => 'news4',

'pdirname' => 'news/',

'child' => 0,

'childids' => 37,

'domain' => '',

'mobile_domain' => '',

'thumb' => '',

'show' => '1',

'content' => ' ',

'setting' =>

array (

'disabled' => '0',

'linkurl' => '',

'urlrule' => 0,

'seo' =>

array (

'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}',

'list_keywords' => '',

'list_description' => '',

),

'template' =>

array (

'pagesize' => '10',

'mpagesize' => '10',

'page' => 'page.html',

'list' => 'list_arclist.htm',

'category' => 'category.html',

'search' => 'search.html',

'show' => 'arclist_arclist.htm',

),

'cat_field' => '',

'module_field' => '',

'html' => 0,

),

'displayorder' => '0',

'pcatpost' => 0,

'topid' => '2',

'catids' =>

array (

0 => '37',

),

'is_post' => 1,

'url' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?c=category&id=37',

'total' => 12,

'field' =>

array (

),

),

58 =>

array (

'id' => '58',

'tid' => '1',

'pid' => '2',

'mid' => 'article',

'pids' => '0,2',

'name' => '升学深造',

'dirname' => 'zjgk',

'pdirname' => 'news/',

'child' => 0,

'childids' => 58,

'domain' => '',

'mobile_domain' => '',

'thumb' => '',

'show' => '1',

'content' => '',

'setting' =>

array (

'disabled' => '0',

'linkurl' => '',

'urlrule' => 0,

'seo' =>

array (

'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}',

'list_keywords' => '',

'list_description' => '',

),

'template' =>

array (

'pagesize' => '10',

'mpagesize' => '10',

'page' => 'page.html',

'list' => 'list_arclist.htm',

'category' => 'category.html',

'search' => 'search.html',

'show' => 'arclist_arclist.htm',

),

'cat_field' => '',

'module_field' => '',

'html' => 0,

),

'displayorder' => '0',

'pcatpost' => 0,

'topid' => '2',

'catids' =>

array (

0 => '58',

),

'is_post' => 1,

'url' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?c=category&id=58',

'total' => 5,

'field' =>

array (

),

),

78 =>

array (

'id' => '78',

'tid' => '1',

'pid' => '2',

'mid' => 'article',

'pids' => '0,2',

'name' => '校企合作',

'dirname' => 'xiaoqihezuo',

'pdirname' => 'news/',

'child' => 0,

'childids' => 78,

'domain' => '',

'mobile_domain' => '',

'thumb' => '',

'show' => '1',

'content' => '',

'setting' =>

array (

'disabled' => '0',

'linkurl' => '',

'urlrule' => 0,

'seo' =>

array (

'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{SITE_NAME}',

'list_keywords' => '',

'list_description' => '',

),

'template' =>

array (

'pagesize' => '10',

'mpagesize' => '10',

'page' => 'page.html',

'list' => 'list_arclist.htm',

'category' => 'category.html',

'search' => 'search.html',

'show' => 'arclist_arclist.htm',

),

'cat_field' => NULL,

'module_field' => NULL,

'html' => 0,

),

'displayorder' => '0',

'pcatpost' => 0,

'topid' => '2',

'catids' =>

array (

0 => '78',

),

'is_post' => 1,

'url' => 'https://www.qdxdts.com/index.php?c=category&id=78',

'total' => 6,

'field' =>

array (

),

),

) |

| urlrule | '/index.php?c=show&id=67&page=[page]' |

| fix_html_now_url | '' |

| my_web_url | 'https://qdxdts.com/index.php?c=show&id=67' |

| get | array ( 'c' => 'show', 'id' => '67', ) |

| App.php | APPPATH/Config/App.php |

| Auto.php | FCPATH/App/Mform/Config/Auto.php |

| Autoload.php | APPPATH/Config/Autoload.php |

| Cache.php | APPPATH/Config/Cache.php |

| Cache.php | APPPATH/Library/Cache.php |

| CodeIgniter.php | APPPATH/Extend/CodeIgniter.php |

| Constants.php | APPPATH/Config/Constants.php |

| Content.php | APPPATH/Model/Content.php |

| ContentSecurityPolicy.php | APPPATH/Config/ContentSecurityPolicy.php |

| Database.php | APPPATH/Config/Database.php |

| Date.php | APPPATH/Field/Date.php |

| Exceptions.php | APPPATH/Config/Exceptions.php |

| Exceptions.php | APPPATH/Extend/Exceptions.php |

| Field.php | APPPATH/Library/Field.php |

| File.php | APPPATH/Field/File.php |

| Filters.php | APPPATH/Config/Filters.php |

| Helper.php | APPPATH/Core/Helper.php |

| Hooks.php | APPPATH/Core/Hooks.php |

| Init.php | APPPATH/Init.php |

| Input.php | APPPATH/Library/Input.php |

| Kint.php | APPPATH/Config/Kint.php |

| Lang.php | APPPATH/Library/Lang.php |

| Logger.php | APPPATH/Config/Logger.php |

| Member.php | APPPATH/Model/Member.php |

| Model.php | APPPATH/Core/Model.php |

| Module.php | APPPATH/Extend/Home/Module.php |

| Modules.php | APPPATH/Config/Modules.php |

| Paths.php | APPPATH/Config/Paths.php |

| Phpcmf.php | APPPATH/Core/Phpcmf.php |

| Request.php | APPPATH/Extend/Request.php |

| Router.php | APPPATH/Library/Router.php |

| Routes.php | APPPATH/Config/Routes.php |

| Security.php | APPPATH/Library/Security.php |

| Seo.php | APPPATH/Library/Seo.php |

| Service.php | APPPATH/Core/Service.php |

| Services.php | APPPATH/Config/Services.php |

| Show.php | APPPATH/Control/Show.php |

| Text.php | APPPATH/Field/Text.php |

| Textarea.php | APPPATH/Field/Textarea.php |

| Toolbar.php | APPPATH/Config/Toolbar.php |

| Ueditor.php | APPPATH/Field/Ueditor.php |

| UserAgents.php | APPPATH/Config/UserAgents.php |

| Version.php | FCPATH/My/Config/Version.php |

| View.php | APPPATH/Config/View.php |

| View.php | APPPATH/Core/View.php |

| View.php | APPPATH/Extend/View.php |

| custom.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/config/custom.php |

| database.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/config/database.php |

| domain_app.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/cache/config/domain_app.php |

| domain_client.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/cache/config/domain_client.php |

| hooks.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/config/hooks.php |

| index.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/index.php |

| lang.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/api/language/zh-cn/lang.php |

| site.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/cache/config/site.php |

| system.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/cache/config/system.php |

| template_pc_default_home_arclist_arclist.htm.cache.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/cache/template/template_pc_default_home_arclist_arclist.htm.cache.php |

| template_pc_default_home_foot.htm.cache.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/cache/template/template_pc_default_home_foot.htm.cache.php |

| template_pc_default_home_head.htm.cache.php | /usr/home/byu7462280001/htdocs/cache/template/template_pc_default_home_head.htm.cache.php |

| AutoloadConfig.php | SYSTEMPATH/Config/AutoloadConfig.php |

| Autoloader.php | SYSTEMPATH/Autoloader/Autoloader.php |

| BaseBuilder.php | SYSTEMPATH/Database/BaseBuilder.php |

| BaseCollector.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/BaseCollector.php |

| BaseConfig.php | SYSTEMPATH/Config/BaseConfig.php |

| BaseConnection.php | SYSTEMPATH/Database/BaseConnection.php |

| BaseHandler.php | SYSTEMPATH/Cache/Handlers/BaseHandler.php |

| BaseResult.php | SYSTEMPATH/Database/BaseResult.php |

| BaseService.php | SYSTEMPATH/Config/BaseService.php |

| Builder.php | SYSTEMPATH/Database/MySQLi/Builder.php |

| CacheFactory.php | SYSTEMPATH/Cache/CacheFactory.php |

| CacheInterface.php | SYSTEMPATH/Cache/CacheInterface.php |

| CliRenderer.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Renderer/CliRenderer.php |

| CodeIgniter.php | SYSTEMPATH/CodeIgniter.php |

| Common.php | SYSTEMPATH/Common.php |

| Config.php | SYSTEMPATH/Config/Config.php |

| Config.php | SYSTEMPATH/Database/Config.php |

| Connection.php | SYSTEMPATH/Database/MySQLi/Connection.php |

| ConnectionInterface.php | SYSTEMPATH/Database/ConnectionInterface.php |

| ContentSecurityPolicy.php | SYSTEMPATH/HTTP/ContentSecurityPolicy.php |

| Controller.php | SYSTEMPATH/Controller.php |

| Database.php | SYSTEMPATH/Database/Database.php |

| Database.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Database.php |

| DebugToolbar.php | SYSTEMPATH/Filters/DebugToolbar.php |

| DotEnv.php | SYSTEMPATH/Config/DotEnv.php |

| Events.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Events.php |

| Events.php | SYSTEMPATH/Events/Events.php |

| Exceptions.php | SYSTEMPATH/Debug/Exceptions.php |

| Factories.php | SYSTEMPATH/Config/Factories.php |

| Factory.php | SYSTEMPATH/Config/Factory.php |

| FileHandler.php | SYSTEMPATH/Cache/Handlers/FileHandler.php |

| FileLocator.php | SYSTEMPATH/Autoloader/FileLocator.php |

| Files.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Files.php |

| FilterInterface.php | SYSTEMPATH/Filters/FilterInterface.php |

| Filters.php | SYSTEMPATH/Filters/Filters.php |

| Header.php | SYSTEMPATH/HTTP/Header.php |

| IncomingRequest.php | SYSTEMPATH/HTTP/IncomingRequest.php |

| Kint.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Kint.php |

| Logger.php | SYSTEMPATH/Log/Logger.php |

| LoggerInterface.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/PSR/Log/LoggerInterface.php |

| Logs.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Logs.php |

| Message.php | SYSTEMPATH/HTTP/Message.php |

| MessageInterface.php | SYSTEMPATH/HTTP/MessageInterface.php |

| MessageTrait.php | SYSTEMPATH/HTTP/MessageTrait.php |

| Modules.php | SYSTEMPATH/Modules/Modules.php |

| Query.php | SYSTEMPATH/Database/Query.php |

| QueryInterface.php | SYSTEMPATH/Database/QueryInterface.php |

| Renderer.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Renderer/Renderer.php |

| RendererInterface.php | SYSTEMPATH/View/RendererInterface.php |

| Request.php | SYSTEMPATH/HTTP/Request.php |

| RequestInterface.php | SYSTEMPATH/HTTP/RequestInterface.php |

| RequestTrait.php | SYSTEMPATH/HTTP/RequestTrait.php |

| Response.php | SYSTEMPATH/HTTP/Response.php |

| ResponseInterface.php | SYSTEMPATH/HTTP/ResponseInterface.php |

| ResponseTrait.php | SYSTEMPATH/API/ResponseTrait.php |

| ResponseTrait.php | SYSTEMPATH/HTTP/ResponseTrait.php |

| Result.php | SYSTEMPATH/Database/MySQLi/Result.php |

| ResultInterface.php | SYSTEMPATH/Database/ResultInterface.php |

| RichRenderer.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Renderer/RichRenderer.php |

| RouteCollection.php | SYSTEMPATH/Router/RouteCollection.php |

| RouteCollectionInterface.php | SYSTEMPATH/Router/RouteCollectionInterface.php |

| Router.php | SYSTEMPATH/Router/Router.php |

| RouterInterface.php | SYSTEMPATH/Router/RouterInterface.php |

| Routes.php | SYSTEMPATH/Config/Routes.php |

| Routes.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Routes.php |

| Services.php | SYSTEMPATH/Config/Services.php |

| TextRenderer.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Renderer/TextRenderer.php |

| Timer.php | SYSTEMPATH/Debug/Timer.php |

| Timers.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Timers.php |

| Toolbar.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar.php |

| URI.php | SYSTEMPATH/HTTP/URI.php |

| UserAgent.php | SYSTEMPATH/HTTP/UserAgent.php |

| Utils.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Utils.php |

| View.php | SYSTEMPATH/Config/View.php |

| View.php | SYSTEMPATH/View/View.php |

| Views.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Views.php |

| init.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/init.php |

| init_helpers.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/init_helpers.php |

| url_helper.php | SYSTEMPATH/Helpers/url_helper.php |

| Directory: | |

| Controller: | \Phpcmf\Control\Show |

| Method: | index |

| Params: | 0 / 0 |

| Method | Route | Handler |

|---|---|---|

| GET | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| HEAD | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| POST | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| PUT | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| DELETE | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| OPTIONS | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| TRACE | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| CONNECT | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| CLI | migrations/([^/]+)/([^/]+) | \CodeIgniter\Commands\MigrationsCommand::$1/$2 |

| CLI | migrations/([^/]+) | \CodeIgniter\Commands\MigrationsCommand::$1 |

| CLI | migrations | \CodeIgniter\Commands\MigrationsCommand::index |

| CLI | ci(.*) | \CodeIgniter\CLI\CommandRunner::index/$1 |

| CLI | / | \Phpcmf\Control\Show::index |

| Time | Event Name | Times Called |

|---|---|---|

| 9.42 ms | pre_system | 1 |

| 0.08 ms | dbquery | 6 |

| Action | Datetime | Status | Method | URL | Content-Type | Is AJAX? |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025-04-12 13:48:23 | 200 | GET | https://qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:47:57 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:47:41 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:47:40 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:47:27 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:46:56 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:42:44 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:42:33 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:42:30 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:41:59 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:41:28 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:41:14 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:40:47 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:40:40 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:40:28 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:40:20 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:40:19 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:40:15 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:40:11 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No | |

| 2025-04-12 13:39:33 | 200 | GET | https://www.qdxdts.com/ | text/html; charset=UTF-8 | No |

Session doesn't seem to be active.

| c | show |

| id | 67 |

| Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7 |

| Accept-Encoding | gzip, deflate, br, zstd |

| Cache-Control | no-cache |

| Connection | keep-alive |

| Host | qdxdts.com |

| Pragma | no-cache |

| Sec-Ch-Ua | "HeadlessChrome";v="129", "Not=A?Brand";v="8", "Chromium";v="129" |

| Sec-Ch-Ua-Mobile | ?0 |

| Sec-Ch-Ua-Platform | "Windows" |

| Sec-Fetch-Dest | document |

| Sec-Fetch-Mode | navigate |

| Sec-Fetch-Site | none |

| Sec-Fetch-User | ?1 |

| Upgrade-Insecure-Requests | 1 |

| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |

| Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7 |

| Accept-Encoding | gzip, deflate, br, zstd |

| Cache-Control | no-cache |

| Connection | keep-alive |

| Host | qdxdts.com |

| Pragma | no-cache |

| Sec-Ch-Ua | "HeadlessChrome";v="129", "Not=A?Brand";v="8", "Chromium";v="129" |

| Sec-Ch-Ua-Mobile | ?0 |

| Sec-Ch-Ua-Platform | "Windows" |

| Sec-Fetch-Dest | document |

| Sec-Fetch-Mode | navigate |

| Sec-Fetch-Site | none |

| Sec-Fetch-User | ?1 |

| Upgrade-Insecure-Requests | 1 |

| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |

| CodeIgniter Version: | 4.0.5 |

| PHP Version: | 7.2.15 |

| PHP SAPI: | cgi-fcgi |

| Environment: | development |

| Base URL: | https://qdxdts.com/ |

| Timezone: | PRC |

| Locale: | en |

| Content Security Policy Enabled: | No |